線性困局:從經濟成長的迷思到結構性失衡

我們所熟悉的線性經濟模式「開採、製造、消費、丟棄」確實創造了全球繁榮,卻也在無形中將風險外包、將代價轉嫁。北方國家(Global-North)長期主導製造標準與規範、碳稅政策與供應鏈架構;南方國家(Global-South)則承受資源掠奪、環境退化與低附加價值的製造宿命。

根據歐洲交通與環境組織(Transport & Environment, 2022)估算,歐洲五大石油公司(BP、Eni、Repsol、Shell、TotalEnergies)自 1993 至 2020 年間,造成約 13 兆歐元的環境與健康損害,最終由社會與政府買單。S&P Global 與 Capitals Coalition(2024)進一步揭示,全球上市公司 2021 年未反映於財報的環境損害高達 3.71 兆美元。

這些被外部化的成本,不僅加劇氣候與資源危機,更擴大了全球南北之間的結構性鴻溝(Global North–South Gap)。這並非地理問題,而是「線性經濟」制度邏輯的結果,造成經濟體系本身的系統性失靈:利益與利潤被私有化、風險與成本卻被外部化。

循環思維:讓價值與責任重新連結

要走出線性困局,關鍵在於能否「重新設計整個經濟系統」。這意味著,我們必須從根本改變經濟邏輯,從片段治理走向整體治理,從「Silo 式分工」轉向「System 式共創」,打造「循環經濟」模式。

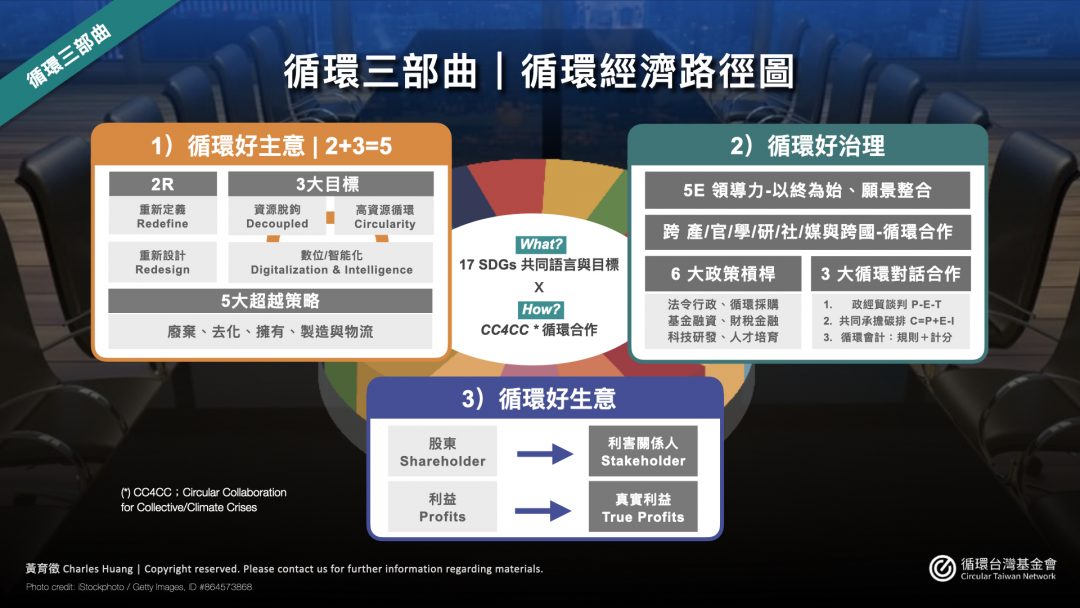

這更是一種新世代的循環公私協力夥伴關係(Circular PPPs, Public-Private-Partnerships),一種讓「責任」與「價值」走在同一條路上的公共治理模式。透過「好治理(Good Governance)」使「好主意(Good Ideas)」成為「好生意(Good Business)」,這樣的『循環三部曲(Circular Trilogy)』,使循環經濟不再只是理想,而成為共生共榮的經濟系統。

- 循環好主意:以「2R——重新定義需求(Redefine)與重新設計系統(Redesign)」為核心,讓創新不再以破壞為代價。

- 循環好治理:透過「六大政策槓桿(法令行政、循環採購、基金融資、財稅金融、科技研發、人才培育)」與「三大國際對話(循環經濟融入跨國的政經貿對話與談判、消費國與製造國共同承擔碳排放的責任、成立韌性永續的循環會計)」,建立跨部會、跨國界、跨部門的合作體系。

- 循環好生意:將環境修復、健康福祉與社會包容等外部效益真正內化為企業真實報酬(True Profit),讓責任與價值同向共生。

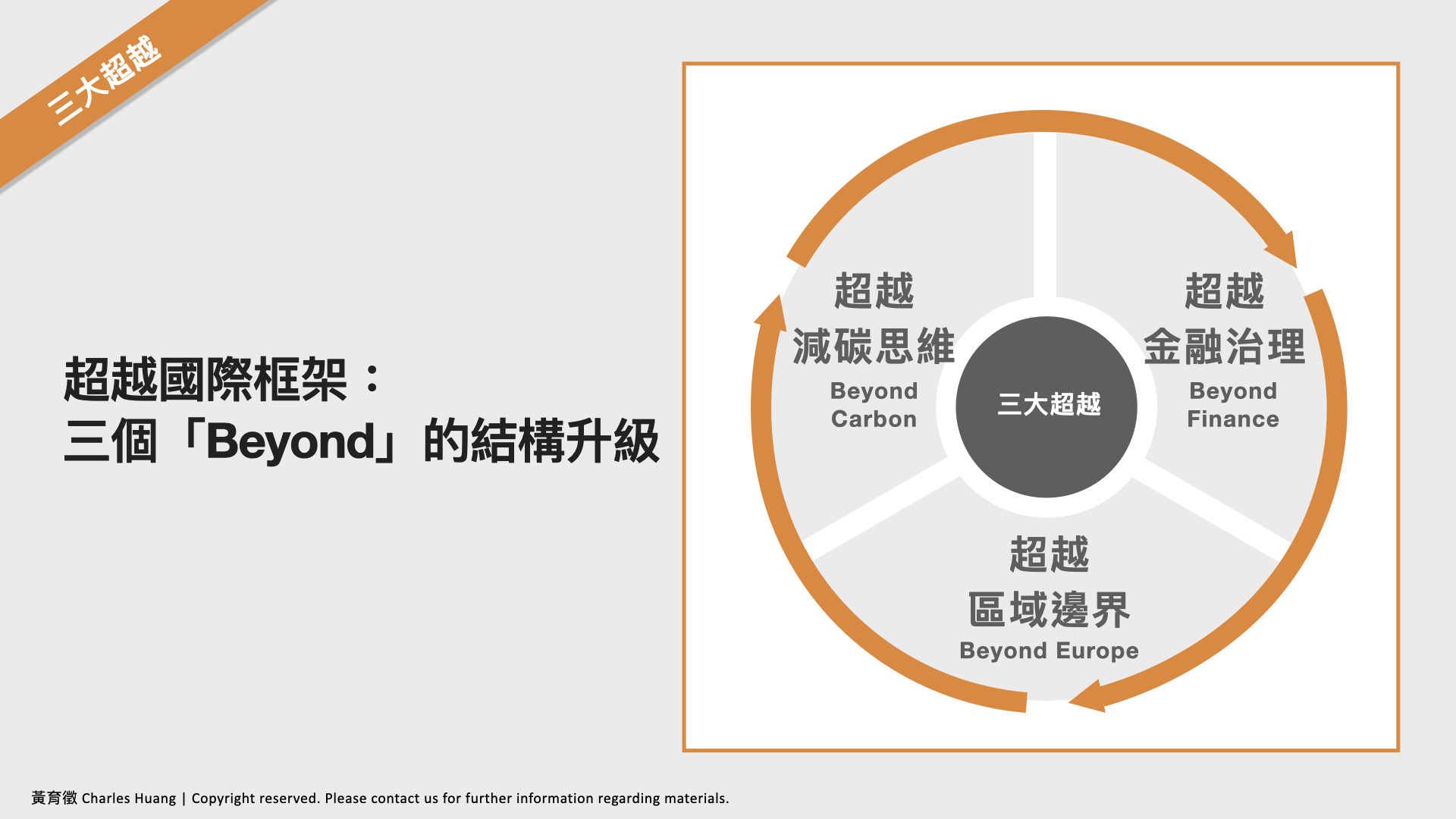

超越國際框架:三個「Beyond」的結構升級

當前的國際永續與循環經濟架構,儘管在制度與倡議上日漸成熟,卻常落入以區域為中心、片段政策的討論,需要加強系統性的整合。

以歐盟為例,《循環經濟行動計畫》(Circular Economy Action Plan, CEAP 2020)奠定了歐盟產業與環境策略的核心基礎,並透過《永續分類法》(EU Taxonomy)、企業永續揭露指令(CSRD)以及永續金融揭露規範(SFDR),逐步建構出金融與揭露框架,藉以引導資本與企業行為朝永續方向轉型。然而,這一系列制度雖具前瞻性,但過度偏重金融治理,且仍以歐盟內部市場為主要考量,藉由碳邊境調整機制(CBAM)與生態設計指令等措施,強化貿易防護,難以形成全球共榮的體系。

另一方面,非政府組織與國際倡議(如:World Economic Forum、Ellen MacArthur Foundation)的角色,則展現出願景豐富但行動分散的另一面。這些努力同樣面臨三項挑戰:第一,缺乏整合,多停留在材料、廢棄物或價值鏈層級;第二,可擴展性有限,依賴企業自願或援助計畫,缺乏制度化誘因;第三,與財政、法令及貿易等治理工具的連結不足。

總體而言,全球循環經濟的挑戰,已不在於理念不足,而在於如何以「整體性(holistic)」的治理邏輯,讓環境、經濟、社會與治理四個面向真正連成一個系統。相較之下,『循環三部曲』的價值在於,它具備三個「超越(Three Beyonds)」:

- 超越金融治理(Beyond Finance) :『循環三部曲』不僅關注金融市場與揭露規範,而是將政策、產業、金融三維整合,讓法制不只是約束,更成為轉型激勵誘因。

- 超越區域邊界(Beyond Europe):跳脫以區域為中心的概念,主張跨國共責、南北合作共創,透過循環經濟合作,共解氣候危機 (Circular Collaboration for Climate Crisis, CC4CC)」真正打破碳邊境與供應鏈壁壘。

- 超越減碳思維(Beyond Carbon):不只解決氣候與能源議題;『循環三部曲』則直指「七大共同危機」,涵蓋資源枯竭、污染與廢棄物累積、氣候災難、能源脆弱性、公共健康風險、社會不平等、地緣政治分裂,以系統性思維回應文明層級的挑戰,重新定義「永續」的範圍。

台灣的戰略位置:連結南北的橋樑

聯合國 17 項永續發展目標(SDGs)告訴我們「世界應該前往的方向」;而 CC4CC 與循環三部曲,提供「我們該如何前行」的具體方法。

台灣位處全球供應鏈的樞紐,兼具製造韌性與制度創新力。以數位治理為引擎、以循環思維為路徑,我們有潛力成為連結全球南與北、現在與未來的「循環轉型橋樑」。

在這個世代轉折中,循環三部曲不只是理論,而是實踐的座標。它提醒我們:

「好主意」必須有「好治理」支撐;

而「好治理」的目的,是讓每一個「好主意」都能成為「好生意」。

這正是台灣能為世界貢獻的答案——一座通往共生共榮未共享來的橋樑。

作者:黃育徵(循環台灣基金會董事長)

原文刊載於獨立評論2025/10/20 循環三部曲:連結全球南北,打破線性經濟的迴圈