台灣在全球供應鏈無疑佔有舉足輕重的地位,不僅是國際間 IC 產業的龍頭、紡織業重要研發與生產基地,更有許多精密機械及重要零組件的隱形冠軍。然而這樣「台灣製造」的驕傲,卻是高度仰賴進口資源支撐,在資源稀缺、淨零排放及政治地緣的全球情勢下,線性經濟的運作模式風險極高。

台灣90%以上的能源、肥料、飼料,以及60%以上的食物仰賴進口,除了可以透過循環經濟,來提升資源的使用效率與循環利用率,減低對進口資源的仰賴;循環經濟也提供了嶄新的框架,跳脫削價競爭的代工模式,發展高附加價值的產業型態,從販售產品邁向提供服務。

自從2016年蔡英文總統在就職典禮上發表談話,隨即提出五加二產業創新計劃,推出循環經濟方案,於2022年更將「資源循環零廢棄」納入台灣2050淨零排放的關鍵策略,並使用資源管理系統來檢視台灣資源循環情形,並推動政府循環採購、社會住宅導入循環經濟來帶動市場。

從線性經濟轉型到循環經濟,最主要的關鍵是企業要能採行循環經濟作法;政府的政策也需要「循環化」,以達到更好的引導和協助的角色,而更好的政策更需要全民一同來建議與監督。唯有公私循環合作,才能達成循環經濟及循環社會的轉型。

聯合國永續發展目標(Sustainable Development Goals,SDGs)是由聯合國大會訂定,期盼在 2030 年前達成的 17 項目標(更多資訊請參考 SDGs頁面)。行政院國家永續發展委員會也在 2019 年發表了《臺灣永續發展目標》,指出台灣關鍵的永續挑戰,以及台灣版本的永續發展目標和對應指標群。其中指出台灣落實永續發展目標時的關鍵政策措施包含:強化人力資源能力、循環經濟、能源轉型、永續食農系統與生態保育、智慧韌性城鄉、永續導向的數位化革命。

循環台灣基金會為了促進企業和社會大眾對聯合國SDGs的認識,以及掌握台灣永續發展的現況;以聯合國SDGs為對照架構,針對台灣現況整理出《邁向台灣2030永續發展》專刊,讓讀者可以更加了解到台灣在社會、經濟、環境面的基線資料,也讓社群在制定和實行SDGs相關計畫時有參考數據來鑑別優先性。

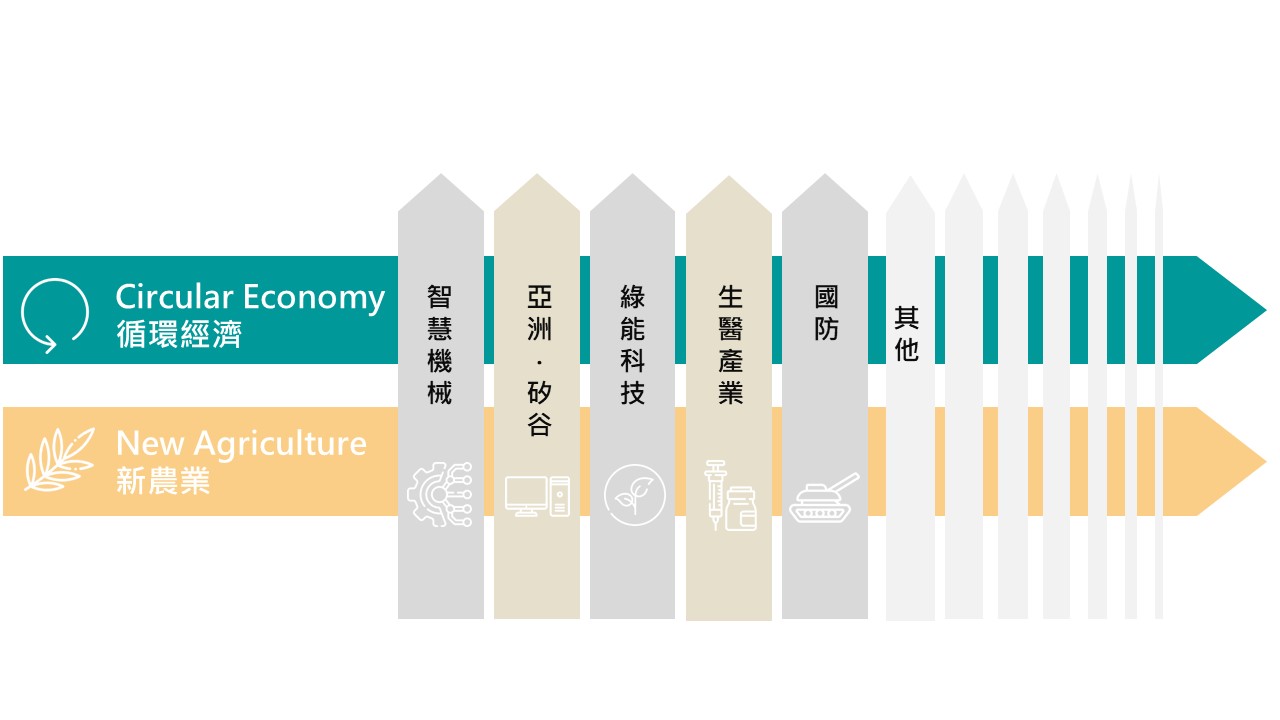

為了促進經濟發展經濟和產業轉型,政府於2016年提出《五加二產業創新計畫》,作為未來產業政策的核心。「五加二」分別指稱五大項產業:亞洲‧矽谷、生醫產業、綠能科技、智慧機械、國防產業。以及兩個轉型策略:循環經濟與新農業。

「加二」的循環經濟與新農業並非特定的產業,而是各個產業都可以資源運用的策略與模式:循環經濟讓資源與產品能夠被高價值地被保留在系統當中重覆循環,新農業以生物精煉與層級循環的方式,生產台灣產業所需的原料。

《五加二產業創新計畫》將循環經濟納入產業政策主軸,這開啟了越來越多產業對循環經濟的重視,探討如何運用循環經濟升級轉型,擺脫仰賴資源耗用才能獲利的線性模式,增加產品附加價值、提高自身競爭力。「加二」除了在短期內加速五大產業的升級外,也希望在長期能帶動各行各業的轉型和再造,催生出台灣創新、永續循環型的產業型態。

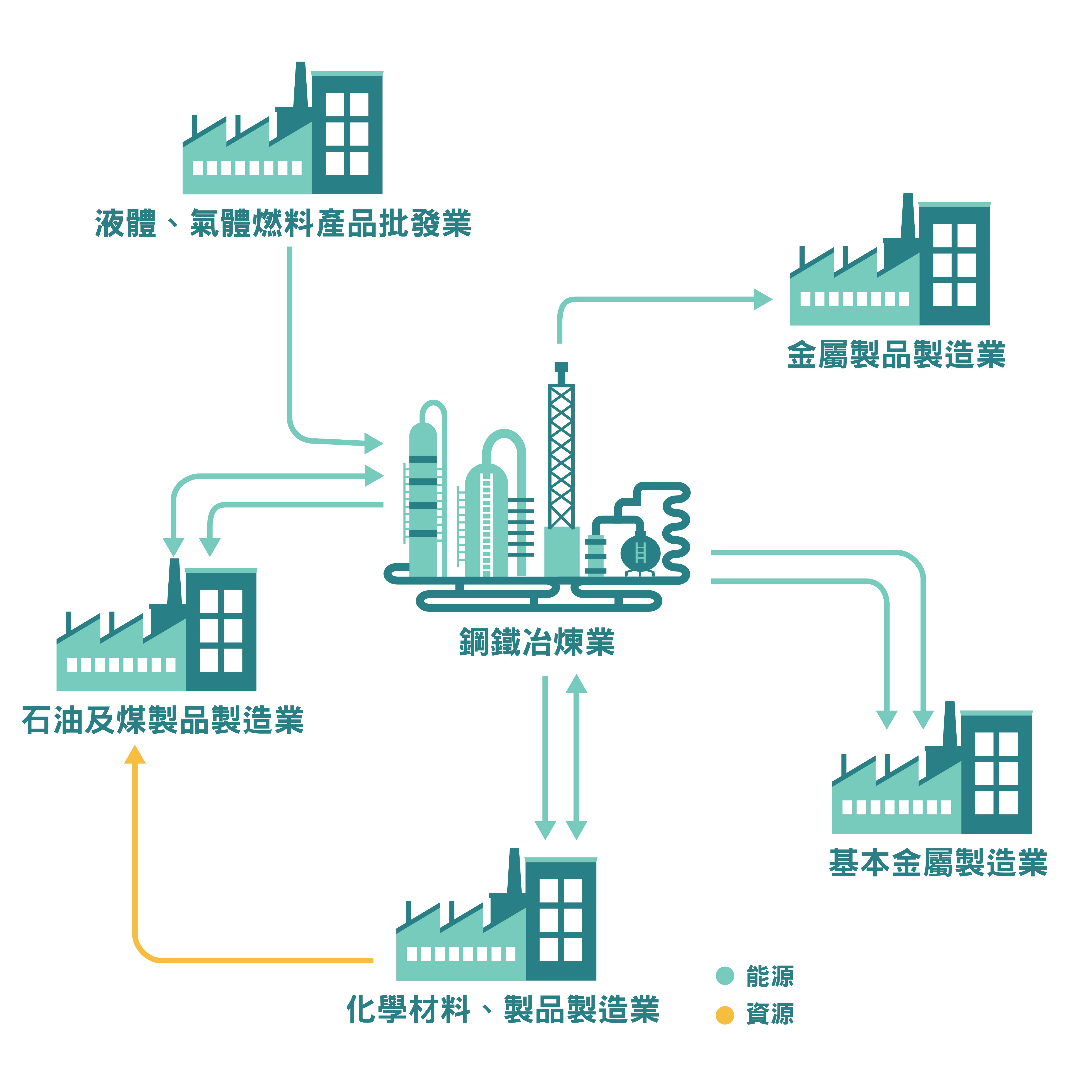

在工業區內的鄰近工廠間或是跨工業區,建立一套能資源的交換機制,讓 A 工廠的副產品能夠成為 B 工廠的原料,避免這些資源成為廢棄物,是實踐循環經濟的重要途徑。經濟部工業局推動區域能資源整合工作多年,至今已完成23座工業區的整合,可區分為以鋼鐵業、汽電共生廠、生質能蒸汽廠、水泥業、造紙業、以及環保產業為核心的模式(實例手冊)。著名實例包含高雄的臨海工業區,以中鋼、中油集團為主軸,形成鋼鐵及石化產業群聚的能資源整合。

廢棄物是沒有身分的資源,能資源品項的資訊透明和流通是產業共生的基礎。工業局推出了「能資源整合資訊平臺」,讓全臺灣的廠商都能夠在平臺上,登錄副產品的供給與需求,媒合廠商的合作機會。

為擴大效益,工業局更導入一套循環園區評估指標,來瞭解既有園區的能資源整合現況,鑑別未來改善和媒合能資源鍵結的機會點。

環保署於2023年升格為環境部,並將原本的廢棄物管理處升級為「資源循環」,可見從問題源頭治理的意識。為推動循環經濟,環境部擬定出一套與歐盟相似,以產品生命週期為架構的資源管理策略 ,從「生產」、「消費」、「廢棄物管理」、「二次料市場」四個方面著手,研擬可促進資源循環運用的策略,目的是讓資源使用效率極大化,並讓環境衝擊影響極小化。呈現環保署從廢棄物管理,轉型到資源管理的思維。

在廢棄物管理的架構下,回收率是衡量成效的重要指標,但在資源管理的架構下,重視的不僅是末端的回收,或是單一環節的優化,而是系統性的變革,從製造、使用到循環,每個環節緊緊相扣。為了檢視資源管理策略的成效,環保署將「資源生產力」、「循環利用率」作為衡量指標。2022年台灣的資源生產力為82.39新台幣/公斤,表示公斤的元的產值;循環利用率為22.56%,表示每投入一分資源,約有五分之一是循環的。

推動重點: 資源回收四合一計畫

在永續資源管理架構下,必須能將廢棄物處理為二次料,以在產業系統內不斷地循環使用。環保署於 1998 年設置「資源回收管理基金管理會」(簡稱基管會),以四合一制度結合社區民眾、地方清潔隊、回收商及回收基金,要求產品的製造商或輸入業者繳交費用作為回收基金,用來支應地方清潔隊、回收商的回收和處理的費用,讓台灣的資源回收率由1998年的 5.8% 提高至2021年的62.5 %,成長超過 10 倍。

推動重點:資源循環指標與分析系統

為了提升國家的資源生產力與循環利用率,首先須瞭解國家層級的資源使用情形。環保署建置資源循環指標與分析系統,整合跨政府部門的資料,將資源分為四大類,包含金屬、非金屬、生物質與化石燃料,展現每年的投入、消費、排放與循環的數量。讓跨政府部門、產業與社會大眾都能理解國家的資源使用情形,並作為協助國家在對資源管理做重大決策時的參考依據。

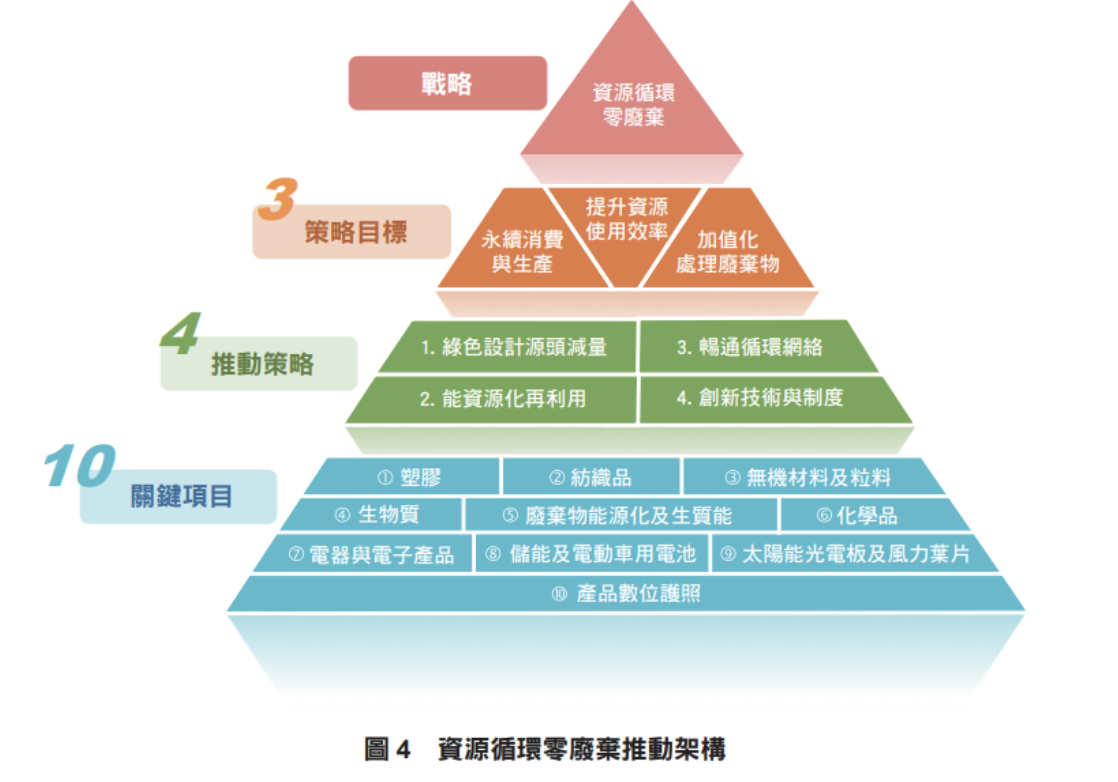

行政院於2022年3月正式公布「臺灣2050淨零排放路徑及策略總說明」,以「能源轉型」、「產業轉型」、「生活轉型」、「社會轉型」等四大轉型,及「科技研發」、「氣候法制」兩大治理基礎,輔以「十二項關鍵戰略」制定行動計畫,落實淨零轉型目標。其中關鍵戰略第8項即為「資源循環零廢棄」,期待透過資源循環再利用,期望經濟成長與減碳與時俱進。

推動重點:資源循環零廢棄

為了有效加速資源循環利用,環保署有別於以往廢棄物管理思維,以生物質、有機化學物質、金屬及化學品、無機再生粒料四大物料角度,規劃淨零轉型關鍵戰略第 8 項「資源循環零廢棄」,擬訂3大目標、4大推動策略及10項關鍵項目優先推動。

隨著循環經濟在國際愈來愈受到重視,特別是大量仰賴資源進口的國家,皆在尋找能使用更少資源來創造更多效益的做法。如何制定能支持循環經濟發展的政策,已是各國政府間交流的重要議題。「政策循環化」的設計,需同時並重拉力和推力;不僅要以經濟誘因吸引企業投入,長期更需透過法治規範來提高標準。

在拉力上,政府可以利用每年三兆的採購預算來帶動市場需求,推動「循環採購」。循環會計、金融與稅制是從制度面推動轉型的一大重點。疫情之後,許多政府運用「綠色振興」的機會來推動綠色成長及復甦。但財務措施在既有線性會計、金融、稅制的政策與治理下,企業許多永續投資的項目,多半以「非財務資訊」被揭露在年報上,無法直接呈現在財務報表上。訂定符合循環經濟的會計、金融、稅制等三大政策槓桿,才能從最核心的財務表現驅動企業採行循環經濟。