歐盟提出2030年所有紡織品須具備耐用、可修復、可重複使用與可回收的要求,並透過《永續產品生態化設計法規》與「產品數位護照(DPP)」等制度,全面強化產品的可追溯性與循環性。這對以出口為主的台灣紡織產業而言,是挑戰也是轉型的新契機。

為協助台灣紡織業者深化對循環紡織的理解與實踐,循環台灣基金會與產發署、紡拓會第三年合作,於2025年2月及3月舉辦「低碳循環紡織探索系列工作坊」,分為基礎版與進階版兩場,吸引來自紡織產業上中下游超過40家企業、近60位產業夥伴參與,從建立對循環紡織的認知到產業循環策略設計,攜手描繪循環合作藍圖。

紡織產業的循環對話場域——從基礎理解到策略共創

低碳循環紡織探索系列工作坊透過系統化課程設計與分組討論,引導參與夥伴從全球趨勢到實務案例,全面理解循環紡織的策略與價值。

參與夥伴特別回饋「產品服務化」、「模組設計」與「產品數位護照 DPP」等主題具備高度應用性,表示對循環經濟的認知已超越原先理解的「回收再利用」。循環經濟的價值不僅在於環境層面,更延伸到企業經營策略與品牌定位。

「工作坊激發更多跨界合作的想像,紡織業減碳不能單打獨鬥!」—— 紡拓會 李專案經理

「從顧客需求出發,提供不同層次的價值與服務,這是未來循環產品的重點。」—— 和明紡織 姚副理

「課程案例具啟發性,能即刻運用在我們循環材料的研發規劃中。」—— 薛長興工業股份有限公司 邱永續經理

「模組化與單一材質設計,讓產品循環效率更高,這是我們回公司後可以馬上著手的方向。」—— 宸藝股份有限公司 王總經理

「學習到產品服務化的新商業模式,對品牌未來布局有很大啟發。」——和明紡織 蔡行銷業務

「產品數位護照帶來的新視野,讓我們對未來供應鏈透明化有更清晰的想像。」——臺灣通用紡織科技公司 古永續經理

產業夥伴共識的循環轉型行動方向

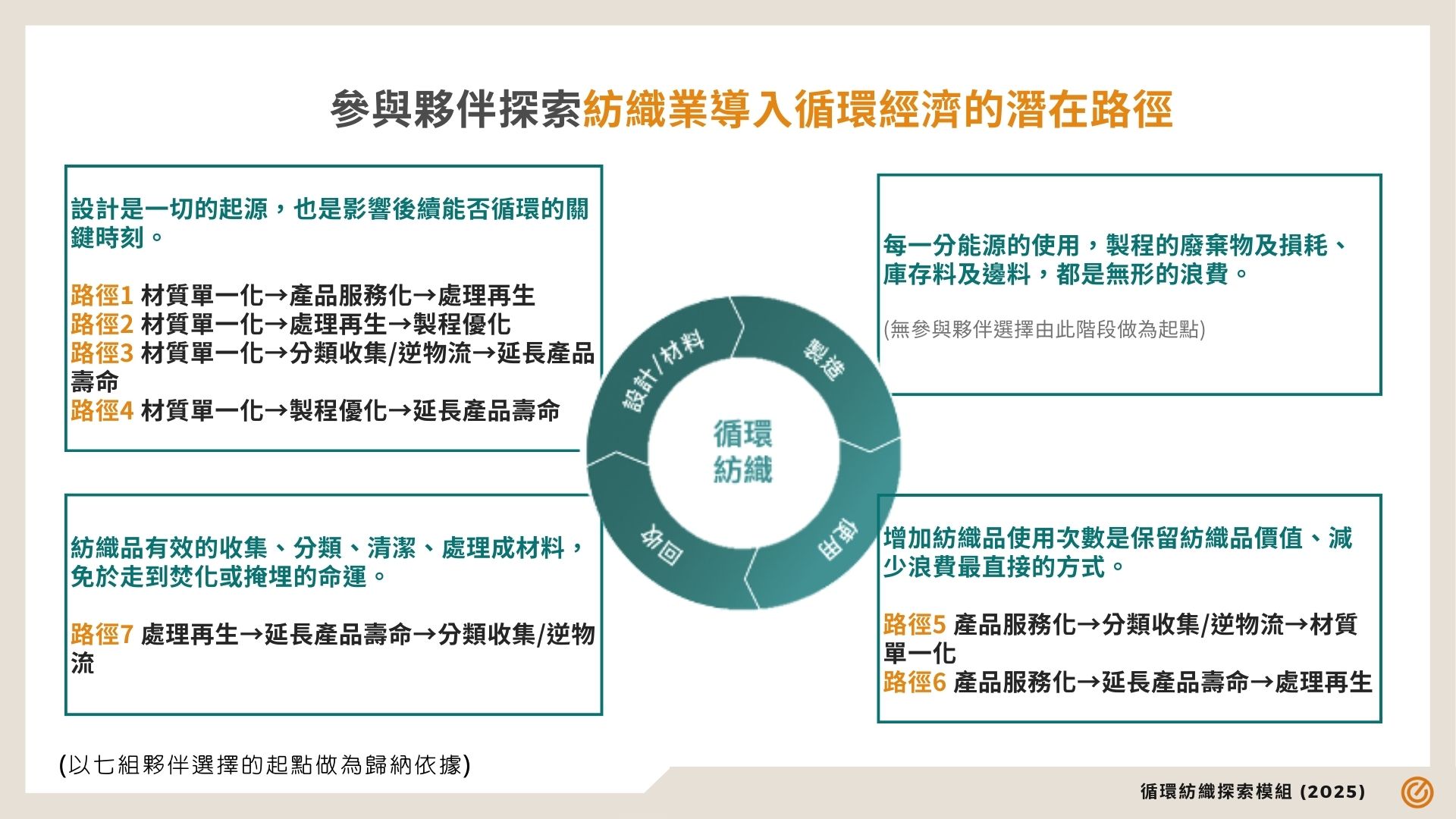

工作坊中,參與夥伴共同提出七條循環紡織路徑,也形成四項的行動共識:

1|從產品源頭設計著手

多數夥伴將「材質單一化」、「易拆解設計」與「模組化設計」視為循環設計的優先策略,有助於後續的分類、回收與再製作業,降低處理成本,提升資源再利用效率。例如和明紡織、三星製帽等企業均表達將著手檢視現有產品設計。

2|推動產品服務化與延長產品生命週期

多數夥伴認為,透過服務導向的商業模式(如租賃、訂閱、二手平台等)可延長產品使用週期,並為企業開創新的商業價值。這一策略在小組提出的七條路徑中多次出現,成為產業轉型的重要槓桿點。

3|強化回收與再生體系建置

循環設計必須搭配完整的回收再生體系,才能形成封閉式循環。多組夥伴在討論中提出建立逆物流系統、投入再生材料研發等具體行動,並強調需與供應鏈夥伴協力推動。

4|導入數位工具,提升循環透明度

數位產品護照(DPP)與供應鏈透明化管理,成為業者高度關注的工具。多數參與夥伴認為,未來須結合數位工具,確保產品循環路徑可追溯,增強消費者信任與市場競爭力。

從產品導向到價值鏈視角:合作生態系初步成形

在進階工作坊的實作演練中,四組夥伴根據不同應用場景,描繪出包含「循環制服」、「永續航空制服」、「三可循環製帽」與「釣神戰衣」等產品/服務構想,呈現從設計到回收的循環合作生態系雛型。從討論中可觀察到幾項趨勢:

- 產品設計不再僅為回收便利,亦融入品牌價值與消費者體驗

- 循環設計策略多元且複合,從可拆解到多用途設計兼具

- 服務導向模式浮現,產品導向模式仍有市場空間

- 合作生態系輪廓初現,需進一步串連消費端與數位工具

- 企業角色從製造者轉向價值鏈主導者,積極建立品牌自主性

這些發想與對話,展現出參與夥伴對循環紡織的理解,也突顯產業正在「從製造到服務、從產品到生態系」的角色再定位。

循環紡織探索工作坊,不僅是知識交流的平台,更是促進產業行動對話的起點。經過兩階段的系統學習與實作討論,參與夥伴已從被動應對國際趨勢,轉向主動思考自身在循環轉型中的角色與責任,並提出具體可行的策略方向。

下一階段,參與夥伴將有機會延續至由紡拓會與BMI方略公司合作的「紡織共創實驗室」。在這個平台上,夥伴們將進一步深化循環商業模式設計與產品數位護照等數位工具應用,為台灣紡織產業建立具韌性的低碳循環價值鏈。