「每次開會,品牌方總是丟來新規定,告訴我們必須怎麼做。我們只能被動因應嗎?」這是許多台灣業者的心聲。面對品牌端趨嚴的永續要求與市場規則的重塑,我們真的只能接受這樣的「宿命」嗎?

其實,答案是否定的。台灣的創新能力早已證明,我們不是供應鏈中的配角,而是有機會在循環經濟的時代,成為全球標準的制定者與領航者。

產業過去的堅持,讓我們走到今天

以紡織業為例,回顧台灣紡織業的發展史,我們從最初的OEM代工,一路透過技術研發提升附加價值,做到全球70%機能布料來自台灣。我們不只是世界重要的研發基地,更是全球循環經濟創新的核心之一。

例如,早在全球關注再生材料之前,台灣紡織業已率先開發出寶特瓶回收再生纖維技術,並拓展至廢棄漁網等其他難以處理的資源轉化。這種技術實力讓我們在全球供應鏈中建立了獨特地位。

從限制看見豐盈機會,台灣紡織業如何引領循環經濟

正進行多邊談判的全球塑膠公約可能帶來原料供應限制,品牌對環保材料的要求愈趨嚴格,但這並不意味著市場萎縮,反而代表新的模式即將展開。以永續為目標的企業,無法坐以待斃,而是主動引領改變,形成新模式。

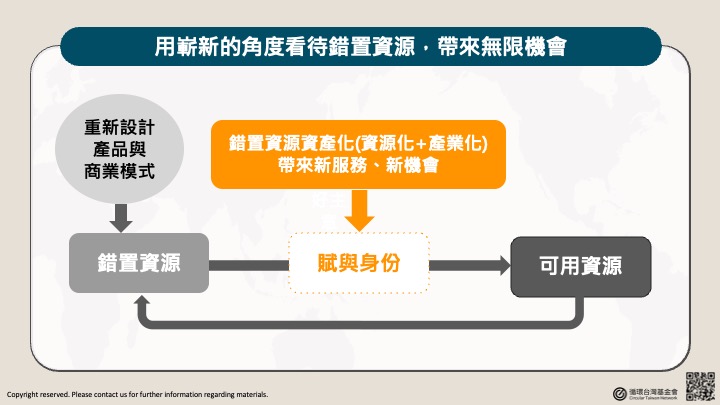

- 廢棄物資產化:轉換思維,傳統所稱的廢棄物(錯置資源)在新模式中,皆是可用資源。關鍵在於產品設計是否具備循環性、商業模式是否具備讓資源循環的價值主張與誘因配套。透過資產化(資源化加產業化),讓錯置資源皆成為可用資源。

- 成為標準制定者,而非被動接受者:當A地的錯置資源要成為B地的可用資源時,身份驗證與品質標準將是關鍵。台灣紡織業若能主動參與國際標準制定,將不再只是品牌規則的接受者,而能成為全球循環經濟的領導者。

- 跨產業合作,ICT與紡織結合:幾年前,我在《循環台灣》一書中提出這個概念,「製造業結合資通訊科技,可以如虎添翼!」台灣廣大的製造業加上資通訊產業,強強合手,能夠讓資源可視化加速發展。如產品數位護照的推動,供應鏈透明化成為必然趨勢。台灣紡織業能否結合國內強大的資通訊技術,開發出具競爭力的循環網絡管理方案?這將決定未來10年的產業競爭力。(延伸閱讀:從線性供應鏈到循環服務網,打造資通訊產業的「韌性藍圖」)

未來10年的關鍵布局:國際三大循環對話(CC4CC)

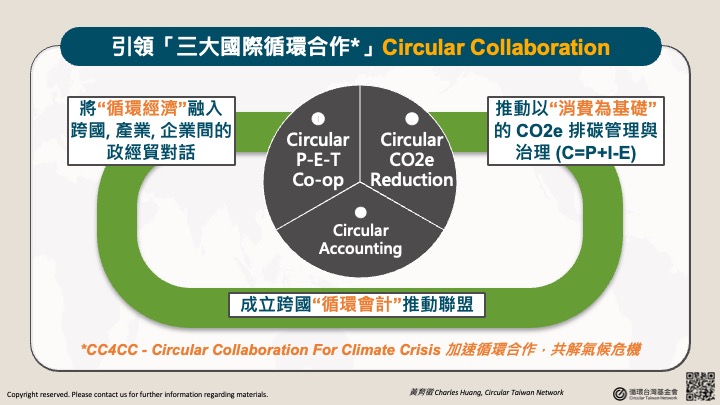

全球供應鏈正在重塑,政府與企業必須提前布局,才能確保台灣紡織業的競爭優勢。循環台灣基金會從2021年開始向國內外倡議的「CC4CC國際三大循環合作對話(Circular Collaboration for Climate Crisis)」,將是關鍵策略之一。

- 政經貿合作: 在CC4CC框架下,跨國政府、產業、品牌以產品服務化、高價值循環、系統合作的循環經濟原則共同檢視價值鏈的減碳機會,從單向要求轉變為合作對話,在政經貿合作的對話中,讓台灣紡織業在全球貿易中擁有更大發言權。

- 減碳合作:透過PIE(Production + Import - Export)的概念,讓溫室氣體排放管理從「製造導向」轉向「消費導向」,避免出口國與進口國間的責任歸咎,促進全球共同減碳。

- 循環會計:建立支持循環經濟的財務制度,使「循環好主意」能夠反映在財務報表上,成為「循環好生意」,透過國際間的循環會計聯盟,讓企業的永續投資更具價值。

從「被動應對」到「主動領航」

「當全球供應鏈尋找循環經濟解方,台灣能不能不只是供應商,而是領航者?」

這是擺在我們眼前的選擇。當國際品牌不再只是要求「低成本供應商」,而是尋找「循環經濟夥伴」,台灣紡織業不能只是等待指令,而應該積極主導變革。產業界也不乏認同此觀點的業者,向基金會說道「台灣紡織業的製造、研發都走在世界前面。循環經濟是改變遊戲規則的力量。我們不必再受制於品牌,而是領導者。」

我們過去幾十年的成功,來自於技術創新與靈活應變。未來的成功,則取決於心態與思維的改變。從Made in Taiwan到外貿協會提出的Go Green with Taiwan,我們不應停下腳步。現在正是時候,讓台灣邀請全球夥伴共創Go Circular with Taiwan。透過輸出知識與服務,我們將不僅是供應鏈的一部分,更是全球循環經濟的重要推動者,與國際夥伴攜手邁向淨零排放的未來。

作者:黃育徵(循環台灣基金會董事長)

原文刊載於獨立評論 2025/02/14 從Made in Taiwan到Go Circular with Taiwan,台灣紡織業如何超前部署循環新契機?